Meneguhkan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia

KEBENARAN itu datangnya dari Tuhan, barangsiapa ingin beriman, silakan. Barang siapa memilih tidak beriman/kafir, silakan (baca QS.18:29). Firman Allah ini bisa menjadi pijakan yang sangat kuat untuk kebebasan beragama, bahkan bagi yang memilih tidak beragama sekalipun. Tentu, dengan catatan, setiap pilihan ada konsekuensinya masing-masing.

Di bulan Ramadan ini, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa, tapi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukannya. Kalau beriman atau tidak beriman saja dibebaskan Tuhan, kenapa kita memaksakan orang lain untuk berpuasa, padahal dalam Al-Qur’an jelas-jelas ditegaskan bahwa puasa itu diwajibkan bagi mereka yang beriman.

Menurut Iqbal, seorang penyair dan filsuf muslim terkenal asal Pakistan, iman itu bagaikan burung yang melihat jalan tanpa jejak, yang tidak terjangkau oleh akal. ‘Hanya hati manusia yang hidup yang mampu menyergapnya dan merebutnya dari kekayaan kehidupan yang tidak terlihat di dalamnya’ (Iqbal, 2021).

Al-Qur’an, seperti penulis tegaskan di awal, juga tak luput memberikan perhatian khusus terkait kebebasan beragama. Perintah agar tidak memaksakan orang untuk memeluk suatu agama tertentu, salah satunya diabadikan dalam Surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, “Laa ikraha fi ad-Din,” (tidak ada paksaan dalam agama). Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan latar belakang turunnya ayat ini.

Suatu riwayat menyebutkan bahwa sebelum Islam datang, ada seorang wanita yang selalu mengalami kematian anaknya. Lantas wanita itu bernazar: jika kelak mempunyai anak dan hidup maka anak tersebut akan dijadikan seorang penganut agama Yahudi. Tatkala Islam datang dan kaum Yahudi dari Bani Nadhir diusir karena mereka berkhianat, ternyata anak wanita itu dan beberapa anak lainnya yang sudah termasuk keluarga kaum Anshar didapati bersama-sama kaum Yahudi. Kaum Anshar pun berujar: “Jangan kita biarkan anak-anak kita bersama mereka,” (diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas).

Adapun Ibnun Jarir meriwayatkan dari jalur sanad Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa ayat di atas turun pada seorang laki-laki dari kaum Anshar yang bernama al-Hushain (dari suku Bani Salim bin ‘Auf). Dia memiliki dua anak yang beragama Nasrani, sedangkan ia beragama Islam. Kemudian ia menemui Rasulullah dan berkata, “Haruskan aku memaksa mereka berdua untuk masuk Islam? Mereka tidak mau meninggalkan agama Nasrani,” (Al-‘Ulwani, 2010). Maka ayat ini pun turun sebagai respons dari persoalan tersebut.

Selain itu, sebagaimana terekam dalam Tafsir Al-Qurtubhi (2008), ada juga riwayat lain yang menyebutkan, “Sesungguhnya dahulu kami melakukan apa yang biasa kami lakukan dan kami melihat agama mereka (Yahudi) lebih baik dari apa yang kami percayai. Ketika Allah mendatangkan Islam, maka kami pun memaksa mereka (anak-anak dari kaum Anshar) untuk memeluk Islam.” Terdapat sejumlah pandangan terkait dengan ayat 256 dari Surah Al-Baqarah ini.

Ada yang berpendapat bahwa ayat itu telah dihapus dan ada pula yang membantahnya. Rasyid Ridha, dalam Tafsir al-Manar sebagaimana dikutip dari Thaha Jabir al-‘Ulwani, merupakan salah satu ulama yang tidak sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut sudah dihapus atau ditafsirkan dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan makna umumnya.

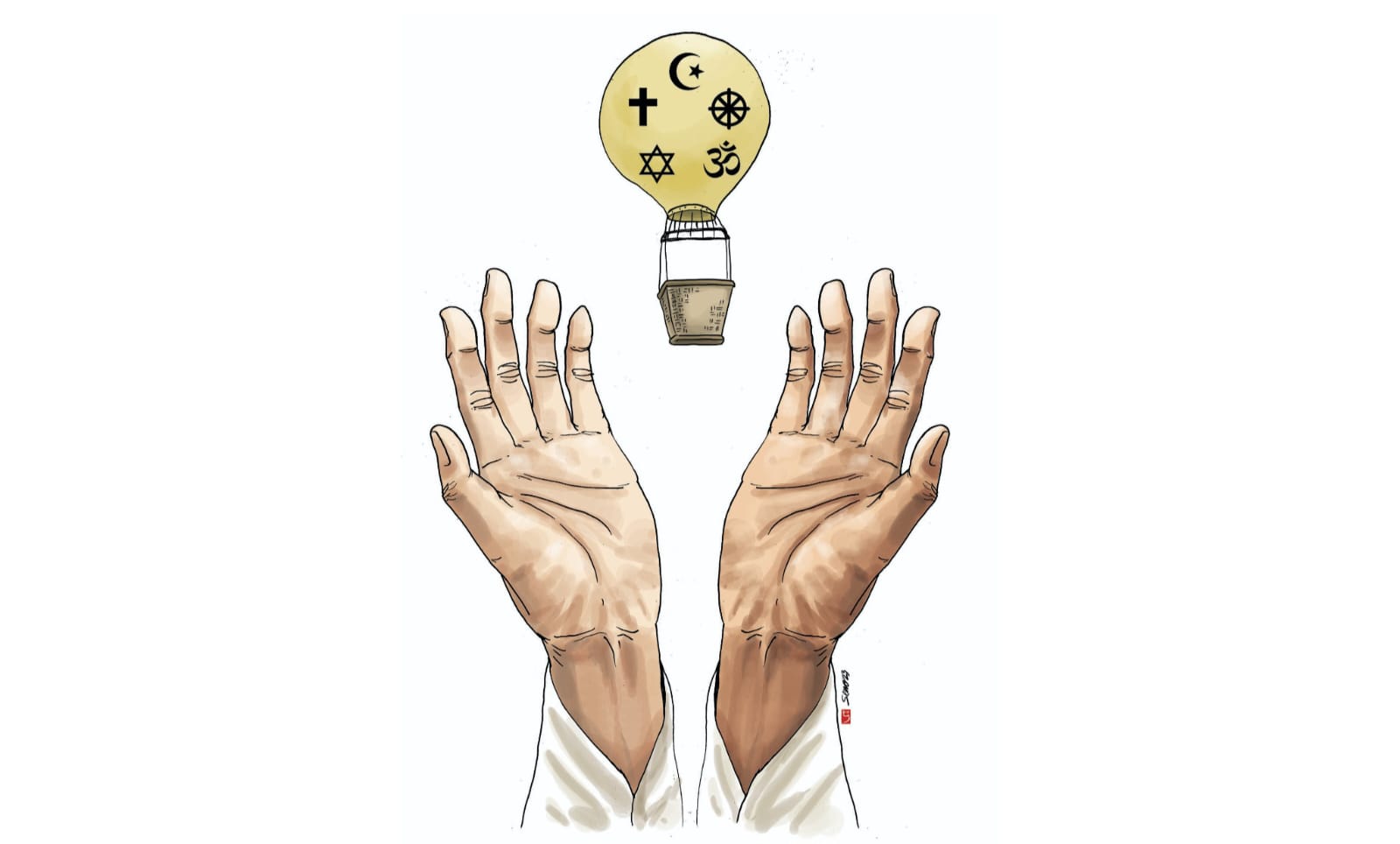

MI/Seno

Pelajaran dari Piagam Madinah

Di samping termaktub dalam Al-Qur’an, persoalan kebebasan beragama juga dapat ditelusuri melalui berbagai konsensus atau perjanjian yang terjadi selama perjalanan sejarah peradaban Islam. Piagam Madinah merupakan perjanjian paling terkenal yang memuat prinsip-prinsip kebebasan beragama, yang hingga saat ini masih relevan untuk dijadikan pelajaran.

Piagam Madinah pertama kali dikemukakan oleh Ibn Hisham yang meriwayatkan laporan dari Ibn Ishaq (Fikih Kebinekaan, 2015). Piagam ini lahir pada masa-masa awal Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah sekitar tahun 622 M atau tahun 1 Hijriah, dan berlangsung di rumah Anas bin Malik. Bagi para sarjana muslim modern, Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama yang berdiri tegak di atas kesepakatan semua pemimpin etnik dari komunitas yang pusparagam.

Dalam konteks itu, dengan posisi sentral Muhammad sebagai utusan Allah sekaligus pemimpin puncak (chief)—tidak hanya bagi kaum muslim, melainkan juga bagi nonmuslim dan kelompok lainnya—ditambah posisi legitimatif kaum Quraisy di Madinah, tentu saja amat memungkinkan bagi Nabi untuk menempatkan diri sebagai penguasa politik dengan berbagai sebutan gelar.

Menurut Hussein Haikal, sebagaimana dikutip dari Abdul Aziz (2016), Nabi Muhammad bukanlah sosok yang terobsesi untuk mengejar kekuasaan (politik) ataupun menumpuk harta benda. Tujuan utama Nabi Muhammad ialah menyampaikan risalah Islam agar manusia berkenan menerimanya, meningkatkan keimanan bagi para pemeluknya, dan memberikan jaminan terhadap segenap pemeluknya. Tak hanya itu, risalah Nabi Muhammad juga memberikan kebebasan atau kemerdekaan beragama dan berkeyakinan bagi penganut di luar Islam. Dengan kata lain, Nabi Muhammad telah memberikan teladan terbaik sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi hasil kesepakatan tanpa memandang latar belakang apa pun.

Teks Piagam Madinah, menurut Husain Mu’nis, kebanyakan diriwayatkan oleh Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam dan sebagian lainnya dari Ibn Kasir. Lebih lanjut, terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah pasal dalam Piagam Madinah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa piagam ini berjumlah 52 pasal dan pendapat lain menyebutkan 63 pasal. Perbedaan tersebut bukan berarti bahwa proses perumusan piagam ini dilakukan secara serampangan.

Perbedaan itu justru mengisyaratkan adanya diskursus serius dalam merumuskan suatu konsensus yang setara dan memihak kepada semua golongan. Dengan kata lain, Piagam Madinah dirumuskan secara serius, sistematis, logis, dan tidak keluar dari kawalan wahyu. Dengan demikian, jiwa Piagam Madinah, kata Nurcholish Madjid (Cak Nur), sepenuhnya sejalan dengan penegasan Nabi Muhammad bahwa agama semua nabi pada prinsipnya sama.

Sebelum Piagam Madinah, terdapat dokumen sejenis seperti Samuel di dalam Tanakh atau Perjanjian Lama, Artha-sastra oleh Kautilya dan Manusmrti dalam tradisi Hinduisme, dan juga Athenaion Politeia (Konstitusi Athena) oleh Aristoteles. Akan tetapi, dokumen-dokumen tersebut hanyalah bentuk saran belaka kepada raja atau ratu. Hamidullah dalam First Written Constitution of the World menilai, tak satu pun dari dokumen-dokumen tersebut memiliki kedudukan sebagai konstitusi nasional.

Pasca-Piagam Madinah dan wafatnya Rasulullah, konsensus-konsensus lain mulai bermunculan di berbagai tempat, seperti Piagam Aelia pada masa Umar bin Khattab di wilayah Jerusalem pada tahun 15 H, Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam (1990), hingga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pilar sekaligus konstitusi di Indonesia.

Kebebasan beragama di Indonesia

Dalam pidato pada 17 Januari 2023 di depan seluruh kepala daerah se-Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya kebebasan beragama dan beribadah. Hal itu karena masih ada riak-riak kecil di kalangan pejabat daerah yang melanggar hak beragama dan beribadah sebagian warganya. Padahal, konstitusi kita telah menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan hati nuraninya yang tidak boleh diintervensi oleh pihak luar.

Dari segi konstitusi, menghambat atau menghalangi hal-hal yang berkenaan dengan peribadatan tidak dibenarkan. Adapun dari segi agama, Sukidi menilai tidak ada pembenaran teologis untuk melakukan persekusi atas keyakinan manusia. Perbedaan tidak mungkin dan tidak perlu dibunuh, tetapi mesti dikelola dengan tulus agar rupa kebinekaan semakin menawan. Syaratnya, memberikan kebebasan secara penuh, kecuali kebebasan untuk mencelakakan atau merugikan orang lain.

Inilah yang ditegaskan dalam pidato Presiden Jokowi saat membuka rapat koordinasi Forkopimda di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu. Presiden mengingatkan, “Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan…. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya satu-dua-tiga kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah?”

Pidato Presiden Jokowi yang kontekstual ini tidak bisa dibaca sambil lalu. Kita diajak untuk mengingat kembali spirit kebersamaan yang telah digelorakan oleh para pendiri bangsa yang sudah bersusah payah mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Barang tentu, ibu dan bapak pendiri bangsa (founding mothers/fathers) membangun NKRI bukan untuk satu golongan saja, tetapi untuk semua. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang menjadi roh konstitusi kita, dengan persamaan hak-hak setiap warga negara sebagai landasannya, merupakan karya brilian dari ibu dan bapak pendiri bangsa.

Maka, tak mengherankan apabila Presiden berulang kali mengatakan bahwa konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Hal ini semata-mata—terutama elite pemerintahan—agar tidak terjadi penyangkalan terhadap konstitusi yang menghargai kebebasan beragama dan menjamin hak untuk beribadah. Kesetaraan hak setiap warga negara merupakan mandat proklamasi yang menjadi landasan berdirinya Indonesia merdeka.

Dalam pidato pada 1 Juni 1945, Soekarno menyebut Pancasila sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Bung Karno mengimpikan sebuah Indonesia yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.

Oleh karena itu, Pancasila dalam sistem hukum Indonesia diletakkan sebagai norma tertinggi yang menduduki posisi puncak piramida hukum (groundnorm). Artinya, peraturan yang berada di bawahnya (urpsprungnorm) seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah (perda), serta peraturan lainnya tidak boleh keluar jalur dan harus sesuai dengan/atau dijiwai oleh yang di atasnya, yakni Pancasila.

Secara konstitusional, Indonesia telah menjamin kebebasan beragama setiap warga negaranya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan 29 merupakan sedikit dari sederet jaminan tentang kebebasan beragama. Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa ‘Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya’. Kemudian dalam Pasal 28E ayat (2) menyebut ‘Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya’. Adapun Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’.

Konstitusi kita secara tegas telah memberikan jaminan kebebasan beragama dan beribadah kepada segenap warga negaranya. Kendati demikian, pada praktiknya masih dijumpai kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan beribadah. Lebih-lebih, hal ini dilakukan oleh aktor negara yang semestinya menjalankan tugas kenegaraan sesuai dengan panduan falsafah kebinekaan, nilai Pancasila, dan amanat konstitusi.

Berdasarkan catatan terakhir Setara Institute yang dirilis pada Februari 2022, terdapat tiga isu pelanggaran yang dominan dilakukan oleh aktor negara, yaitu diskriminasi (25 kasus), kebijakan diskriminatif (18 kasus), dan penersangkaan penodaan agama (8 kasus). Sebelumnya, juga terjadi sederet peristiwa yang mencederai kebinekaan kita dan sempat viral di berbagai media.

Peristiwa itu antara lain penyegelan pemakaman kelompok Sunda Wiwitan, pelarangan kitab Injil berbahasa Minang di Sumatra Barat, dan penendangan sesajen di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Ada juga kecaman keras terhadap Sukmawati Soekarnoputri yang memutuskan untuk berpindah agama dari Islam ke Hindu. Kecaman terhadap putri proklamator Indonesia tersebut ditulis dengan narasi tidak terpuji dalam Buletin Kaffah yang oplahnya sudah tersebar ke berbagai daerah di Indonesia.

Perihal kebebasan beragama dan beribadah, lagi-lagi, menjadi sebuah isu yang tidak ada habisnya. Hal ini tidak hanya menimpa kelompok di luar Islam, tetapi juga dialami oleh umat Islam yang notabene menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia. Pembongkaran masjid Muhammadiyah secara paksa yang terjadi di Aceh adalah contohnya.

Pesan Ahmad Syafii Maarif

Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, sejumlah kejadian yang disebutkan di atas merupakan kecelakaan sosial yang tidak perlu diperpanjang karena perangai tak beradab semacam itu hanya akan menguras energi bangsa. Sebagai ikhtiar untuk merajut tenunan sosial yang lebih harmonis dan damai, Syafii Maarif lantas menawarkan sebuah formula, yakni Berbeda dalam persaudaraan dan bersaudara dalam perbedaan.

Buya pernah menyatakan bahwa kalau umat Islam memproklamasikan Islam sebagai pilihan yang terbaik dan terakhir, hal yang sama harus pula diberikan secara penuh kepada siapa saja yang mempunyai keyakinan selain itu. Dalam pandangannya, menghalangi orang menjalankan ritual keagamaan apalagi merusak tempat-tempat ibadah merupakan bentuk pembangkangan terhadap titah Tuhan. Bukankah asma-Nya disebut tidak hanya terbatas pada suatu tempat ibadah tertentu?

Syafii Maarif sangat meyakini, planet Bumi ini tidak diciptakan untuk golongan atau sekelompok tertentu saja. Bahkan, yang tidak beriman sekalipun berhak menghuni Bumi ini asal mengedepankan keadilan dan toleransi. Buya menulis, “Bagi saya, mengubah diri dari seorang beriman menjadi ateis adalah masalah pilihan dan kemauan bebas seseorang. Ancaman hukuman mati atas orang semacam ini tidak akan pernah efektif, jika ateisme itu telah menjadi pilihan hidupnya.”

Secara teologis, posisi Syafii Maarif lebih dekat pada paham kebebasan manusia (free will/qadariah) tinimbang pasrah menerima keadaan (jabariah). Baginya, kebebasan beragama dan saling menghormati tidak saja diperlukan bagi masyarakat yang majemuk, melainkan hal tersebut merupakan unsur penting dari keislaman.

Pemahaman Buya tersebut diinspirasi oleh Al-Qur’an Surah al-‘Anbiya ayat 107, yang artinya “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” Merujuk pada surah tersebut, Buya menjelaskan fungsi sentral Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya, baik itu orang-orang sekuler maupun bahkan yang tidak beragama sekalipun mesti merasakan rahmat itu.

Terkini Lainnya

Haedar Nashir Tegaskan Muhammadiyah Terus Berkhidmat Bagi Bangsa dan Negara

Anwar Abbas Sebut Irman Gusman Kantongi Dukungan Muhammadiyah

Muhammadiyah Sodorkan Nama Irman Gusman di Kancah Politik Nasional

Muhammadiyah Mengaku Ikut Jadi Korban atas Serangan Siber ke PDN

PBNU Banjir Hujatan Terima Izin Kelola Tambang

PBNU Siap Kelola Tambang dengan Halal, Muhammadiyah belum Beri Kepastian

Menghidupkan Esensi Piagam Madinah pada Semangat Toleransi di Indonesia

Peringati Maulid Nabi, Menag Ajak Teladani Rasulullah dalam Kebinekaan

Tantangan Pendidikan di Indonesia

Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH

Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital

Pancasila, Perempuan, dan Planet

Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun

Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting

Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran

Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com

Informasi

Rubrikasi

Opini

Ekonomi

Humaniora

Olahraga

Weekend

Video

Sitemap