Kampanye Presiden, Putra Mahkota, dan Ambisi Satu Putaran

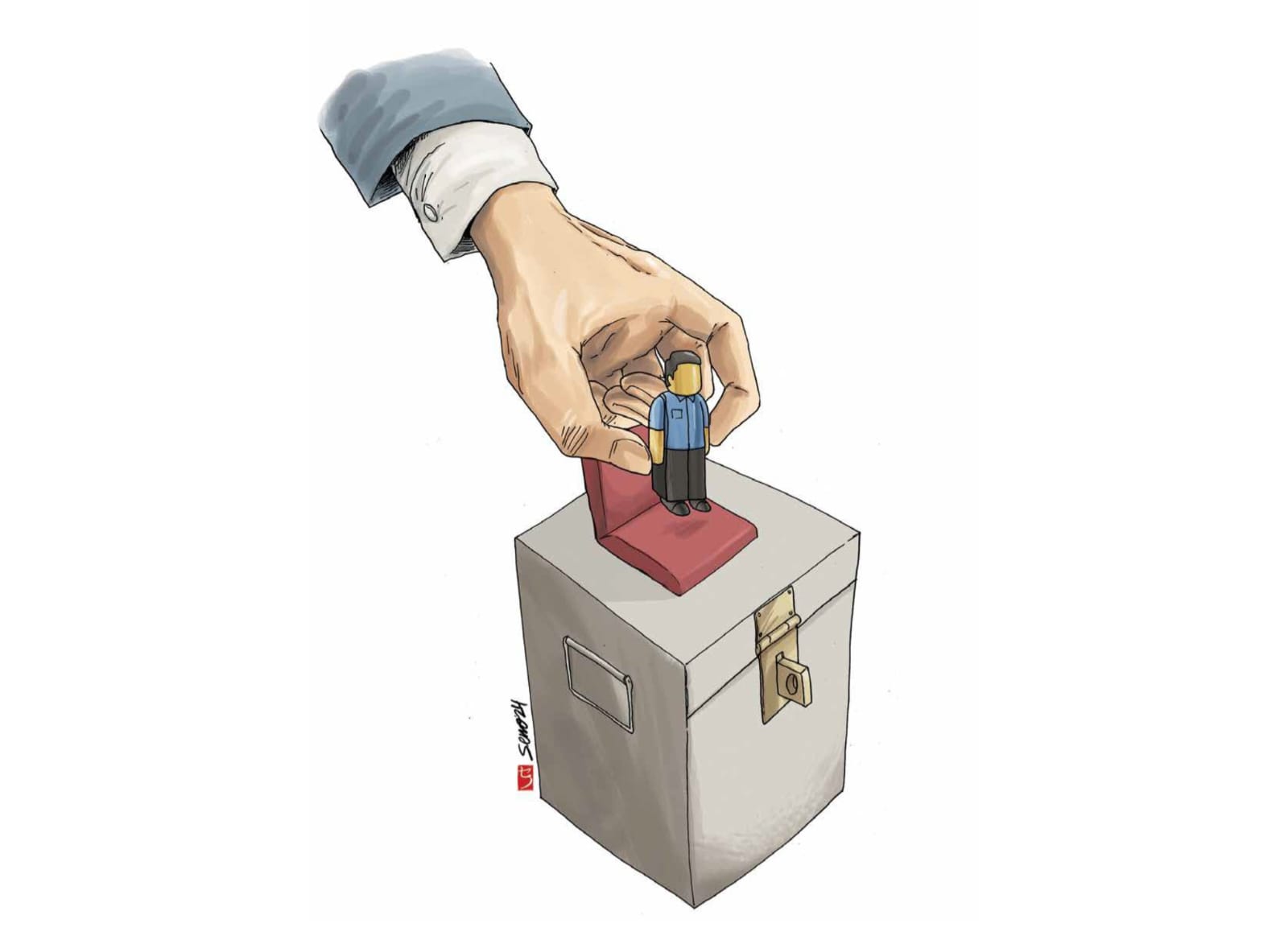

SECARA terbuka Presiden Joko Widodo mengumumkan niatnya ikut kampanye. Jokowi tidak berkampanye untuk dirinya sebagai petahana. Secara konstitusi peluang Jokowi sebagai kontestan sudah tertutup. Namun, peluang putra mahkota baru saja dibuka. Kampanye kali ini demi Gibran.

Menurut pakem pencalonan presiden, pilihan Jokowi yang berbeda dengan partai asalnya tentu tidak lumrah. Padahal, sebagai pemegang kartu tanda anggota PDIP, Jokowi semestinya searah dengan pilihan partai. Sebagai kader yang pernah menjadi calon presiden, gubernur, dan wali kota, sikap Jokowi merusak demokrasi internal 'partai banteng' dan partai koalisi Prabowo. Adab berkontestasi telah diabaikan.

Perseteruan Jokowi dengan PDIP memang dimulai dengan istilah 'petugas partai' dan diakhiri dengan politik Malin Kundang. Jokowi dianggap kader yang melupakan ibu politiknya dalam ambisi kekuasaan. Saking kuatnya, tanpa partai di parlemen pun Jokowi tampak dominan. Parlemen tidak punya keberanian mengoreksinya. Saat ini dalam siklus politik, Jokowi ialah puncak 'rantai makanan kekuasaan'.

Bukan tidak mungkin Indonesia masuk fase dominasi keluarga Jokowi. Dulu Jokowi pernah berucap, keluarganya tidak akan bersentuhan dengan urusan politik dan perebutan kekuasaan. Lihat sekarang, anak dan menantunya berkuasa penuh di ruang eksekutif dan ke depannya menguasai lembaga legislatif. Mudah bagi Jokowi menyebutkan janji. Semudah mengingkarinya.

Padahal, jamak pada negara demokrasi, presiden yang kerap ingkar janji akan menjadi bulan-bulanan publik dan oposisinya di parlemen. Setiap ucapan dan perilaku presiden dipantau lawan dan kawan politiknya. Sekali lancung, bukan tak mungkin karier politik presiden berakhir. Namun, Jokowi berbeda. Kerap ia ingkar janji dalam berbagai isu, tetapi partai dan pendukungnya punya argumentasi melindungi dominasinya.

Simak janji Jokowi untuk bersikap netral. Menyambut Pemilu 2024, Jokowi meminta aparat pemerintahan dari pusat hingga daerah untuk tak berpihak kepada salah satu pasangan capres-wapres. Jokowi menekankan presiden juga netral. Sebagaimana khasnya Jokowi, isu netral dilempar ke publik. Begitu reaksi publik relatif tenang, Jokowi dapat menyampaikan sikap berbeda. Tak lebih dari tiga bulan, Jokowi menyatakan presiden berhak kampanye dan berpihak. Padahal, Jokowi pernah berharap Presiden SBY bertindak netral demi keberlangsungan Pemilu 2014 yang jujur dan adil.

Berbeda dengan SBY, Jokowi mengabaikan pendekatan etik dan lebih mengedepankan strategi politik. Peraturan UU dianggap strategi untuk memenuhi kepentingan dan ambisi berkuasa.

MI/Seno

Menyelisik UU Pemilu

Hak presiden berkampanye memang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jokowi berargumentasi menggunakan regulasi tersebut. Sebagai paket peraturan politik, memahami ketentuan UU Pemilu tidak perlu dengan mencetaknya dalam ukuran besar.

Sebuah UU perlu dilihat utuh baik dari maksud asli (original intent) dan tujuan pembentukannya, serta memahami relasinya dengan peraturan lain terkait. Jokowi berpendapat bahwa Pasal 281 ayat (1) dan 299 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye sepanjang a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. Menurut Jokowi, sepanjang dua syarat tersebut dipenuhi, presiden sah berkampanye.

Untuk memahami argumentasi itu, perlu ditelaah legal and political reasoning seorang presiden berhak berkampanye. Setidaknya, terdapat dua alasan presiden berkampanye: (i) presiden petahana maju kembali dan (ii) presiden sebagai kader partai.

Presiden dapat maju sebagai petahana untuk memenuhi batasan konstitusionalnya menurut Pasal 7 UUD 1945. Ketika mencalonkan kembali, dengan sendirinya presiden diberi hak berkampanye. Namun, agar kekuasaan yang dimilikinya tidak disalahgunakan dan agar kontestasi berlangsung jujur dan adil, presiden petahana diwajibkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Namun, demi keamanan negara, fasilitas keamanan tetap wajib digunakan untuk presiden.

Pada titik ini, Jokowi harus memahami bahwa kekuasaan presiden dihilangkan sementara waktu ketika dia berkampanye. Tujuan utamanya pemilu berlangsung jujur dan adil. Nilai itulah yang menjadi poin utamanya. Jika kampanye Jokowi hanya menguntungkan keluarganya, itu di luar nilai jujur dan adil tersebut. Jokowi pada titik itu dilarang berkampanye.

Setelah dua periode, presiden tetap diperbolehkan berkampanye mendukung capres lain sepanjang berasal dari partai yang sama. Sebagai kader, mustahil presiden tidak menyukseskan kepentingan partainya. Karena itu, agar presiden tidak menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan pilihan partainya, ia wajib cuti dan tak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi ialah kasus yang berbeda. Pertama di dunia seorang presiden berkampanye untuk kandidat yang diusulkan partai lain. Terjadinya endemik laku politik itu disebabkan Jokowi membiarkan pencalonan anaknya melalui proses-proses yang bertentangan dengan hukum. Sejak keterlibatan Paman di Mahkamah Konstitusi hingga pelibatan Presiden pada kampanye. Politik dan hukum tata negara kita hanya diperuntukkan meloloskan sang anak menjadi cawapres.

Padahal, jika menyimak Pasal 282 UU Pemilu, presiden sebagai pejabat negara dilarang mengeluarkan putusan dan/atau kebijakan yang menguntungkan capres tertentu. Keputusan presiden untuk berkampanye dan cuti dari tugas negara hanya akan menguntungkan anaknya dan merugikan capres lain. Bahkan cuti itu seolah melupakan kepentingan seluruh Indonesia. Bukankah cuti demi anak terkesan mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan bangsa? Itulah yang disebut nepotisme itu.

Selama reformasi, salah satu bentuk murka publik terhadap penyelenggara negara ialah tabiat nepotisme. Keluarga dianggap harus mendapatkan keuntungan dari kuasa yang dimiliki. Kepentingan negara terabaikan. Puluhan tahun negara ini rusak dengan nepotisme. Kali ini nepotisme itu dipertontonkan dengan bangga oleh seorang presiden.

Jokowi mengabaikan Pasal 5 angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Anti-KKN). Ketentuan itu meminta penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun. Bukankah dilarang presiden cuti dan berkampanye agar darah dagingnya memperoleh keuntungan politik?

Ambisi satu putaran

Gelanggang kampanye menjadi riuh dengan terlibatnya Presiden. Secara tak langsung Jokowi diuntungkan dengan keriuhan itu. Keberadaan Jokowi menjadi punya nilai sehingga jika angka elektoral Prabowo-Gibran naik, dapat dipastikan terbangun asumsi 'semua karena Jokowi'.

Bahkan, Jokowi terkesan sengaja turun gunung pada minggu terakhir masa kampanye. Pertanyaannya, kenapa tidak terlibat sedari awal? Padahal, masa kampanye sempit, hanya 75 hari. Namun, harus disadari bahwa Presiden ialah salah satu yang menentukan pendeknya jadwal kampanye. Istana salah satu yang memberikan lampu hijau agar waktu kampanye sesempit itu. Presiden sudah ikut berhitung dalam kalkulasi politiknya. Semua itu bagian dari strategi Jokowi agar semua tuntas dalam satu putaran. Termasuk perihal ikut berkampanye.

Jokowi ikut berkampanye bukan tanpa pertimbangan politik. Penulis percaya Jokowi sengaja mengubah ucapannya untuk netral karena kondisi politik yang harus diselamatkannya. Beberapa hasil survei memperlihatkan elektabilitas Prabowo-Gibran tak mencapai target. Angka 50% lebih suara sepertinya belum tercapai. Potensi putaran kedua memicu Jokowi turun gunung. Presiden berhak khawatir. Apalagi pertarungan dua putaran tidak pernah menjadi opsi istana.

Ambisi satu putaran telah direncanakan Presiden sedari awal. Menurut Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, satu putaran hanya terjadi jika capres memperoleh 50% lebih suara, sebaran kemenangan di 20 provinsi yang masing-masingnya minimal memiliki suaran 20%. Jokowi telah menempatkan orang-orangnya dengan penunjukan penjabat kepada daerah. Sebanyak 198 penjabat kepada daerah telah ditunjuk, dan membawahkan sebanyak 102 juta orang dalam daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilu 2024. Angka itu sepadan dengan 50% dari jumlah DPT nasional sebesar 204 juta.

Terdapat 20 penjabat gubernur yang ditunjuk untuk memastikan sebaran suara di 20 provinsi agar memenuhi kriteria menang satu putaran. Jika penempatan para pejabat tersebut untuk mengawal suara, tentu hal itu tidak sehat bagi demokrasi daerah. Apalagi dilihat tugas penjabat tersebut ialah melindungi kepala desa yang mendeklarasikan dukungan kepada capres yang didukung Presiden.

Sebagaimana diketahui, ribuan kepala desa mendukung Jokowi dan pilihan politik elektoralnya pada 2024. Padahal, menurut Pasal 29 UU Desa, kepala desa yang mendukung calon presiden tertentu wajib diberi sanksi kepala daerah. Tak terlihat peran penjabat kepala daerah dalam menertibkan tindakan kepala desa itu. Apalagi, banyak kepala desa telah menikmati janji perpanjangan masa jabatan. Apakah keadaan tersebut hanya kebetulan? Sebuah kebetulan yang aneh atau kebenaran yang memalukan.

Simak pula soal 'serangan' bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah yang akan turun pada Februari. Persis di saat penting warga hendak menentukan pilihan mereka. Itu bagian dari suap politik yang disebut pork barrel (tong babi). Politik tong babi ialah peristilahan yang digunakan untuk menjelaskan cara pemerintah dan parlemen menggunakan program dan dana negara untuk mengait keuntungan elektoral. Pada titik tertentu, itu merupakan korupsi tersembunyi sekaligus politik tak jujur dan adil dalam pemilu. Semuanya itu demi satu tujuan agar kemenangan satu putaran dapat dipaksakan.

Bagi penulis, keinginan Jokowi berkampanye di putaran terakhir itu hanya bagian dari kecurangan tersebut. Menggunakan segala daya dan upaya untuk memastikan kemenangan 'putra mahkota' membuat nepotisme kian merajalela. Tidak ada sikap dan tindakan politik yang memperlihatkan Jokowi sebagai negarawan. Padahal, sebagai presiden, Jokowi harus sudah selesai dengan ambisinya. Bukankah menjadi negarawan akan lebih dikenang jika dibandingkan dengan sebagai otoriter baru?

Terkini Lainnya

HUT ke-78 Bhayangkara, Jokowi: Polisi Harus Layani Masyarakat Sepenuh Hati

Jokowi Jenguk Prabowo Subianto Usai Operasi di RSPPN

Keputusan Memberhentikan Menkominfo Budi Arie Setiadi adalah Hak Presiden

Komisi III DPR RI Setuju dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19

4 Bandar Judi Online Terdeteksi, Kapolri: Kita akan Telusuri Sampai Titik Puncak

Bansos Presiden yang Dikorupsi Berisi Beras sampai Biskuit

Pemdes Cawas Salurkan BLT Dana Desa dan THR Lebaran 2024

Faisal Basri Sebut BLT El Nino Hanya untuk Mendongkrak Perolehan Suara

BLT Rp600 Ribu akan Cair Sebelum Lebaran

Kemiskinan Ekstrem 0% Sulit Tercapai

Program Bansos Jangan Disalahgunakan untuk Kepentingan Elektoral

Sekjen Kemensos Apresiasi Kinerja PT Pos Salurkan Tiga Bantuan Sosial

Arti Kemenangan Prabowo Subianto dan Vladimir Putin

Tantangan Pendidikan di Indonesia

Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH

Pancasila, Perempuan, dan Planet

Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun

Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting

Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran

Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com

Informasi

Rubrikasi

Opini

Ekonomi

Humaniora

Olahraga

Weekend

Video

Sitemap